数百年前から存在する日本の伝統的マーケティング手法をご紹介

このブログおお読みの方は、日々マーケティング活動にいそしんでおられるかと思います。

きっと最新のマーケティング手法などいろいろと勉強されているかもしれません。

最新といえば、マーケティングの理論を含め、ビジネスのフレームワークなど、ほとんどが欧米からの輸入で、使うこと場も横文字が多かったりします。

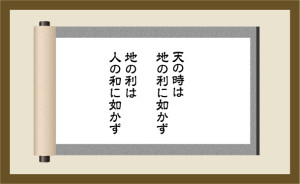

ですが、今回はあえて、数百年前からずっと存在する

日本の伝統的なマーケティング手法についてご紹介したいと思います。

さていつの時代かといいますと、町人文化が花開いた江戸時代にさかのぼります。

なぜ、そんな昔の話をするのか?といいますとビジネスにおいて、とかく欧米の理論は日本より優れていており、欧米を基準にしないといけないという風潮があるのを感じることがあり、なぜ日本独自に培った考えややり方ではいけないのか?

と思い、いろいろ調べているうちに、江戸時代に、今の時代でも十分通用する素晴らしい考え方や実践法があるということを知ったからです。

今日はそのいくつかを簡単にご紹介したいと思います。

「先用後利」

これは富山の薬売りが指針とした考えで、

「用を先に利を後にせよ」という言葉から来ています。

現在でも行われている置き薬と同じく

薬を各家庭に配置し、毎年周期的に巡回して未使用の残品を引き取り、

新品と置き換え、服用した薬の代金のみを回収するというシステム。

普通は、代金を支払ってから商品を購入するのですが、

先に商品を使ってもらい、その分を後で支払ってもらう。

お客さんを信用しているからこそ成り立つ仕組みだと思います。

当時としても非常に画期的な方法だったようです。

また、富山の薬売りの間で受け継がれた「信用の三本柱」という考えがあります。

この三本の柱とは

「商いの信用」

「薬の信用」

「人の信用」

●商いの信用とは、商売上の信頼関係のこと。

例えば、不正な行為を行わない。うそをつかない。納期を守る。

支払をきっちり行うなど

●薬の信用とは、安心で安全、品質が良く、とてもよく効く薬を顧客に提供すること。いわば商品に対する信頼性でしょうか。

●人の信用とは、その名の通り、顧客と人間として信頼してもらうこと。

いかがでしょうか?

現在行われているビジネスでもそのまま当てはまりますね。

信用を非常に大事にする日本的なシステムだと思います。

ちなみに、薬売りたちは懸場帳(得意帳)といって、顧客の名前、住所、どの薬を服用したか、その回数や訪問日などを几帳面に記録し、代々大切にしていたそうです。

今でいうところのCRMを行っていたという事実!

今から数百年も前にこのような考え方が確立していたことに驚いてしまいました。

ちなみに昔聞いた話ですが、三井家?だったか忘れましたが、

店が火事になった時、真っ先に持ち出すのは小判でもなく、商品でもなく、顧客情報を記した台帳で、間に合わないときは、井戸に放り込んで燃えるのを防げという家訓があったそうです。

それほど、江戸時代の商人たちは顧客との関係を最重要視した

ということでしょう。

今回ご紹介しました富山の薬売りの話は、

以下のサイトで詳しく説明されています。

特に歴史的な背景を知ると、置き薬の素晴らしさがよくわかります。

一般社団法人 全国配置薬協会